Ci sono opere che se le avessero fatte negli Stati Uniti o in un qualsiasi altro Paese che non fosse l’Italia, sarebbero state immediatamente portate agli onori della ribalta da parte di quasi tutti i maggiori notiziari e quotidiani italiani. Ci sono ricercatori capaci di trovare un tesoro là dove nessuno mai si sognava di cercare, anzi, quando nessuno pensava potesse ancora essercene uno.

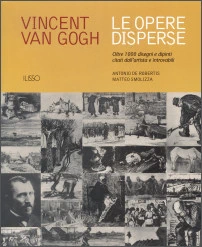

Antonio De Robertis e Matteo Smolizza

VINCENT VAN GOGH – LE OPERE DISPERSE

Oltre 1000 disegni e dipinti citati dall’artista e introvabili

2005, Ilisso Edizioni, Nuoro

ISBN 88-89188-41-3

È il caso di «Vincent Van Gogh: le opere disperse», edito dalla Ilisso Edizioni di Nuoro. È il caso di Antonio De Robertis e Matteo Smolizza: il primo saggista e ricercatore, fra i maggiori specialisti del grande artista olandese; il secondo filologo e storico dell’arte, già commissario del Parlamento italiano per la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma.

L’idea è semplice quanto geniale: raccogliere tutte le lettere, i documenti, le informazioni relative alle opere di Van Gogh e confrontarle con i dipinti e i disegni a noi noti. Il risultato? Oltre mille opere delle quali non si sapeva nulla o quasi. Grazie a trent’anni di ricerche storiche, capillari, sistematiche e rigorose, De Robertis e Smolizza non solo sono riusciti a identificare tali opere, ma ne hanno analizzato le caratteristiche sulla base di opere analoghe giunte fino a noi, menzionate negli stessi scritti, permettendoci così di ipotizzare anche le caratteristiche, la tecnica pittorica utilizzata e lo stile di quelle disperse.

È un po’ come se un archeologo, studiando gli scritti dei classici latini, scoprisse l’esistenza di un palazzo imperiale del quale non si sapeva nulla e arrivasse a ricostruirne la struttura, lo stile architettonico, persino le decorazioni degli interni.

Quello dei due esperti d’arte italiani è stato un lavoro monumentale che meriterebbe la massima attenzione anche da parte dei canali informativi non specializzati; un’opera che dovrebbe essere portata all’attenzione di tutti e che invece è stata sostanzialmente ignorata dalla stampa e dalla televisione.

Forse, come purtroppo sono costretti a fare molti scrittori italiani per vedere i propri libri pubblicati, anche De Robertis e Smolizza avrebbero dovuto pubblicare la loro opera con pseudonimi anglosassoni, magari presentandola alla stampa come il risultato di una ricerca svolta da una qualche Università americana. O forse, più seriamente, avrebbero dovuto scriverla in inglese e pubblicarla oltreoceano con i loro veri nomi: sarebbe stata sicuramente più apprezzata e magari ne avrebbero parlato anche qui, in questo Paese che non è più né di navigatori né di santi e tantomeno di uomini e donne di cultura, ridotto ormai a una vera e propria tossicodipendenza da reality show, giochi a premi e polemiche di ogni genere sempre più inutili e inconcludenti.

Lascia un commento